周原村的一处垂花门楼。

夕阳下的古村。

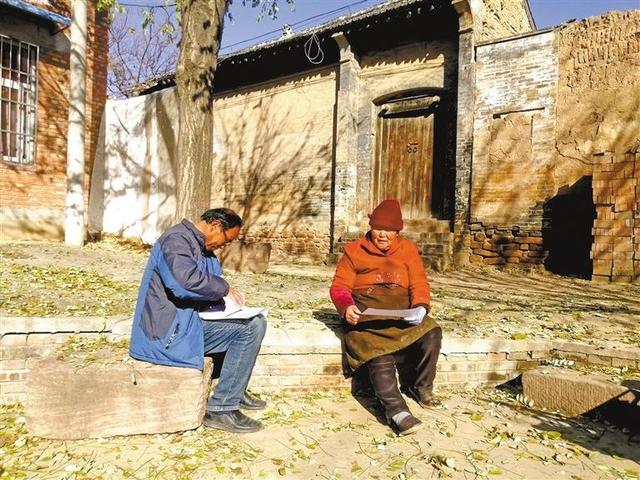

清水村一角。

红墙、青瓦、古庙。

陶渊明诗文中的“暧暧远人村,依依墟里烟”,陆游笔下的“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”,苏轼词作中的“簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车”,这些意境在韩城古村中尽可寻觅得见。

目前,韩城已有11个古村入选中国传统村落名录。古村蕴藏着丰富的文明密码和文化景观,是韩城这一历史文化名城不可或缺的重要组成部分。人改造着古村,古村亦影响着人。韩城人与古村相守相生,由此生长出独特的社会生态和人情风俗。寻访韩城古村,一幅幅恬静、淳美的乡村画卷呈现在人们眼前。

高高山上一清泉,流来流去几千年。清水村的温泉自何处而来?乡党只晓得儿时就有水。问老一辈人,也是如此回答

清水村在韩城西南方向,甜水沟绕村而过。村民依水沟而居,村庄也因此得名。清水村依地势而建,北高南低,主巷道以大庙、戏台广场为中心向四方延伸,亦有数条小巷交织其中。

在清水村,古宅与新屋错落有致。在一处四合院大门外探望,不由人心生敬畏。“丹桂有根偏生诗书门第 黄金无种独长勤俭人家”,门庭两侧照壁对联寓意深远。走进院中,门房、厢房、上房各处其位,高低有别。

营造宅院的人早已故去,先辈安家立业的过往不得而知。但是,传承至今的生存智慧依旧泛着光芒。

不消多说,单看在甜水沟旁洗衣裳的女人。她们清洗男人劳累的汗渍、孩童玩耍时沾上的泥土……让这些和泉水一同而去,仿佛也将困苦、辛劳一同倾泻于水中。

泉水汩汩而出,女人攒了一季的话也在酝酿。泉水像一根没有尽头的绳子,隔壁婶娘和对门姊妹的说笑、言语声像是铃铛缀在上面。绳子不停地绕着,拽动铃铛丁零丁零地响。

甜水沟是个洗衣裳的好地方。在水旁,大人教女孩怎样使用棒槌和搓板。歇息时,女孩仔细地辨认水中自己的倒影。每来一次,倒影就会有些变化。一次又一次,样子都不一样。看了许多次之后,她们长大了。

甜水沟水流不断,映照着女孩长大出嫁、生儿育女。或许,等女孩再来甜水沟时,肩上也挎着装满男人和孩子衣裳的篮子。

她们要走了。洗净的衣物装在竹篮中,像是丰收的粮食一样。衣裳中的水滴在地上,勾勒出回家的路。说话声、脚步声远去,水滴也渐渐干了。甜水沟不停地流淌着,仍在等待洗衣的人。

水利万物,人亦逐水而居。周原村因黄河兴起,周原人依黄河而生。他们儿时在河中凫水,听父辈讲拉纤、摆渡的事儿,长大后在滩地里建果园、种庄稼

周原村曾是黄河上重要的码头和物资集散地。随着交通的快速发展,近年来,周原渡口逐渐淡出了人们的视野。

曾经,依靠便捷的交通,周原人发展农业和贸易,商户遍布全国各地。经济富足后,周原人建起气势恢宏、大气庄严的宅院祠堂。其中,最经典的莫过于九连院,前中后院子相通,形成独特的防御系统。

男子长大分家后,九连院中多数人家将通道封闭。现在,仍居住在九连院中的,大概只有张兆荣老人。70多年了,他在九连院的一处四合院中出生长大、结婚生子,又渐渐老去。

张兆荣和这个数百岁的院落一样饱受风霜、历经坎坷。年轻时,没遇上当兵、上学的机会,他不甘心当一辈子农民,心情一度沉到谷底。当地人讲,公刘为避夏桀率周人迁徙至周原村。或许,隐忍的种子埋藏在了周原村。

经过波折,张兆荣和这片土地达成和解。终日见的是青砖青瓦、木椽木梁,他无师自通,练成一手利落的瓦工活。家中20世纪80年代的一院平房,就是他领着工匠建成的,即便现在看来,也丝毫不过时。

更令人称道的是,张家还有一处“私家花园”。那块儿曾是老院子的马房,过去是寄养牲口、存放农具的地方。

进到园中,一片诗情画意——地上暗生出层层绒毛般的苔藓,让人不忍踩踏;高处的瓮盛满水,水因沉淀的缘故清澈无比;花木现出宝石般的墨绿色,清隽且秀美。该是多么细致的人,才会侍弄出这个“世外桃源”。

栽植花木的技术,也是张兆荣自己摸索出来的。他说栽花养草一是爱好,二是售卖。“人是要有目标的,慢慢向着目标走,总会抵达的。”我很惊讶,这是一个70多岁老人的话。

张兆荣称,过几年后还有好东西,现在还不能说。大概有成功基因的人就是如此——耐得寂寞、懂得坚持,也更豁达、通透。

到相里堡村,冬日斜阳给砖瓦梁柱笼上一层金色的纱,古朴庄重的四合院也变得温暖起来

据当地人讲,相里堡村本为晋大夫里克后人聚居地,当时此处人多为“相里”姓。明初,族人为避追杀改为“李”姓,其中一支东渡黄河逃奔山西万荣,日益繁盛后建起鼎鼎有名的李家大院。

如今的相里堡村,几乎没有一户姓“相里”的人家,而是以张姓居多,年过八旬的张奇老人就居住在相里堡村。退休后,张奇搬回乡下居住,终日不离古村和老宅。

“喜逢盛世新时代 笑逾八五又一春”。虽已到岁末,但张家大门上的春联完整如初,只是稍稍褪色。时光无情催人老。有人宽恕了过去,他们深知往者不可谏,便以极强的仪式感对待当下的每一个时间节点。

在相里堡村的日子里,张奇重新审视这个生养自己的村子。几经寻访,他用文字记下相里堡村无影山、精忠洞、半截子城等景观的传说。

在张奇笔下,相里堡村令人称奇的景观之一就是“槐抱椿”。

据当地人讲,槐树是当年相里族人掘井时所种,至今已过数百年。槐树树高20多米,树冠庞大。三人合抱,才勉强抱住树身。树枝分叉处敞开一个大洞,一棵椿树自树洞中挺出。

1986年,村民在槐树树洞中栽了两棵小柏树,但没有成活。时隔几年,树洞中竟长出一棵椿树。槐树遒劲、椿树笔直,两树相依相伴,形成一道奇观景致。或许,世间事情无心为之反而会有收获。

相里族人因避乱逃走后,相里堡村接纳了迁徙而来的他乡人。这不正如“槐抱椿”一样?